فكرة وموقف و…منصَّة

بقلم سليمان الفرزلي

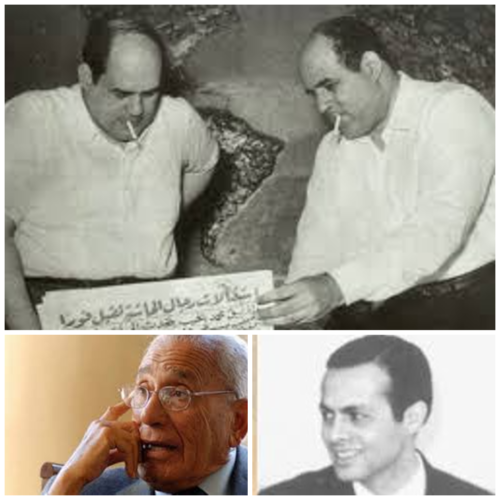

أدهشني ما قرأت في زاوية “عبوس الآلهة”، في العدد الماضي من مجلة “سوراقيا” (31 / 10 /

1989) بعنوان “الجاسوس والعميل والوطني”، عن الثلاثي مصطفى أمين، وأشرف مروان ومحمد

حسنين هيكل، ولو جاء بقلم الزميل الكبير ناصر الدين النشاشيبي. وأكثر ما أدهشني، أن يكون تصنيف

الناس على هذا النحو الاعتباطي والغامض، بحيث ضاعت المعالم التي تحدِّد الرجال الثلاثة في أي من

التصنيفات المذكورة. ولذلك قرَّرتُ أن أكتب هذا التعليق، حرصاً على “سوراقيا” من جهة، حتى لا تقع

في مستنقع آسن من نفايات سياسية وفكريَّة، ومن جهة ثانية حرصاً على الكتابة الصحفية الدقيقة، حيث

يجب أن تؤدِّي الكلمات والتعاريف مدلولاتها الحقيقية، لا التشهيرية أو الافتراضية.

أقول ذلك ومعرفتي الشخصية بالرجال الثلاثة المذكورين محدودة جداً، لكنها على أي حال وافية فيما

يتعلق بكونهم عملوا في الحقل العام، وأصبحوا مشهورين. ومن بين هؤلاء الثلاثة أجدني أحمل تقديراً

خاصَّاً للأستاذ مصطفى أمين، أياً كان تصنيفه في قاموس المهاترات، لسببين جوهريين: السبب الأول

دفاعه الذي لا هوادة فيه عن الديموقراطية، والثاني هو أنه ذو عراقة وشرعية مكتملة بذاتها، فلم يستمد

شرعيته من سلطة، أو من نسب، بل استمدَّها من قلمه، وكفاءته، وأفكاره، بصرف النظر عما إذا كان ما

كتبه مصطفى أمين يعجبنا أو لا يعجبنا.

إن مصطفى أمين، أولاً وأخيراً، هو صاحب وجهة نظر، لا أكثر ولا أقل. وما كان فيه، وما هوعليه، لا

تنطبق عليه صفات الجواسيس، أو حتى صفات العملاء. وهنا لا بدَّ من التأكيد على المعاني الحقيقية

للكلمات التي تُطلقُ في بلادنا العربية على عواهنها مع الأسف الشديد، وتروِّج لها وسائل الإعلام

لأغراض لا علاقة لها بالإعلام كخدمة عامة. فالجاسوس هو الذي يعمل عملاً نظاميَّاً في جهاز خاص

ومتخصص بالتجسس، والعميل هو الذي يخدم جهة ما من موقعه في الجهة المعادية لها ولكثرة ما

صادفنا من قصص وروايات مثيرة حول هذه المواضيع أثناء إقامتنا الطويلة في بريطانيا، بتنا نعرف

أشياء كثيرة كنا نجهلها في بلادنا، حيث كان يسهل علينا بالتالي تصديق أشياء، وربما تبني أشياء لا يقوم

لها سند في الواقع. وليس بعلمنا أن مصطفى أمين عمل في أي مرحلة من مراحل حياته، أو في أي

مرحلة من تاريخ مصر المعاصر، في جهاز المخابرات أو في جهاز المباحث العامة.

يبقى الشق الثاني من الموضوع، وهو أن يكون قد عمل في جهاز أجنبي. وهذا أيضاً مستبعد لأن

مصطفى أمين لم يكن في موقع يستطيع منه تقديم خدمة تُذكر للجهاز الأجنبي. وفي هذه الحالة، على

الأرجح، المخابرات المركزية الأميركية. ذلك أن ميول مصطفى أمين الى الغرب، كانت معلنة ومعروفة

وعلى رؤوس الأشهاد. وفي المقابل، فإنَّ تحفُّظ النظام الناصري عليه، ونظرته العدائية له، هي من

الأشياء التي لا تُغري المخابرات الأميركية بتجنيده للعمل لها. لكن الديبلوماسيين الأجانب في أي بلد،

من عادتهم، بل من واجبهم، أن يتَّصلوا بالناس المرموقين، للوقوف على اتجاهات الرأي العام في البلد

المعتمدين فيه، ومنهم من يتصل يومياً مع كثيرين من العاملين في الصحافة ووسائل الإعلام. وإذا كان

كل صحافي يستقبل ديبلوماسياَ أجنبياً، أو يقابله، يُعتبر جاسوساً، فلا ينجو من هذه التهمة سوى عدد من

الصحافيين الفاشلين!

أما محمد حسنين هيكل، فليس أعرق من مصطفى أمين، لكنه أنفذ. ونفوذ هيكل جاء من قربه الى قمة

السلطة الناصرية وأجهزتها، وبالتالي فإن وجود هيكل في ذلك الموقع يجعله، بطبيعة الحال، هدفاً

للاستمالة من قبل الأجهزة الأجنبية. أو على الأقل، يجعله مصدراً مجدياً للمعلومات ورصد الاتجاهات.

ومن هذه الناحية، فإنَّ هيكل، بالنسبة الى أي جهاز أو ديبلوماسي أجنبي في القاهرة، في ذلك الوقت، هو

المفتاح الأساسي الى عالم المعلومات، لا مصطفى أمين ولا غيره.

كذلك، فإنَّ هيكل، خلافاً لمصطفى أمين، كان له موقعٌ في السلطة يستطيع، من خلاله أن ينفعَ أو أن

يضرَّ، أن يكشف أو أن يتستَّر، أن يوارب أو أن يداور، وخلافاً لمصطفى أمين أيضاً. كان لهيكل موقفٌ،

ولم تكن لديه وجهة نظر. هو دائماً “صوتُ سيِّده”. ففي نظام كالنظام الناصري، موقف النظام هو

الأساس. أما وجهة النظر فهي موقف من النظام. فمن له وجهة نظر مختلفة، يُعتبرُ خصماً، وعدوَّاً،

وخائناً، وجاسوساً، وعميلاً، والى ما هنالك من نعوت في هذا المعجم الواسع.

من الواضح، تبعاً لذلك، أنَّ مصطفى أمين هو المفترى عليه، ويتَّضح ذلك أكثر من أدبيات الفريقين

وتصرُّفاتهما. فمصطفى أمين في أدبياته لا ينمُّ عن حقد دفين، كالحقد الذي تنضح به أدبيَّات المفترين

عليه. وفي حالات من هذا النوع، حيث لم يقتصر الضرر على التهمة الشفهيَّة، والتشهير العلني، بل

تعدَّاهما الى الضرر المادي والجسدي والمعنوي، فإنَّ التسامح والتعالي على الجراح، هما شهادة البراءة،

بينما الحقد هو الشبهة.

بين الرجال الثلاثة، مصطفى أمين، ومحمد حسنين هيكل، وأشرف مروان، يختلف أشرف مروان

اختلافاً نوعيَّاً عن الآخرين، عدا الاختلاف في المهنة. ذلك أن المواقف والمواقع لا تعني شيئاً لأشرف

مروان. حتى الناصريَّة، التي تجمَّدَ حسنين هيكل عند حدودها، وفي إطارها، كانت بالنسبة الى أشرف

مروان، مجرد مرحلة أو منصَّة، على الرغم من كونه صهر الرئيس جمال عبد الناصر. والدليل على

ذلك، أن أشرف مروان وجد موقعاً ممتازاً في نظام أنور السادات المعادي للناصريَّة.، بينما هيكل لم يجد

مثل هذا الموقع، وإنما اقتيد الى السجن كما اقتيد مصطفى أمين في العهد الناصري.

إنه لأمرٌ فادح في معناه، أن يدَّعي ناصر النشاشيبي، وعلى لسان أشرف مروان، تأكيد تهمة التجسس

على مصطفى أمين. فإذا أُخِذت كلمة “الجاسوسية” بمعناها العلمي الموثوق والمتعارف عليه، فإن هذه

الكلمة لا تنطبق على أحد انطباقها على أشرف مروان، الذي أطلقها على مصطفى أمين، وكرَّرها

النشاشيبي على لسانه. ذلك أنَّ السيد مروان قد عمل رسميَّاً في جهاز الاستخبارات الساداتي بوظيفة

محددة الأوصاف.

أذكر أنني في مطلع عام 1984، كنت أعدُّ تحقيقاً عن أشرف مروان لمجلة “الصيَّاد”، لنشره في العدد

الأول من صدورها في لندن، مما اقتضى إجراء مقابلة بيني وبينه. وكانت تلك هي المرة الأولى التي

أتقابل فيها مع أشرف مروان وجهاً لوجه. وفي ذلك اللقاء أخبرني السيد مروان أنه عندما كان في خدمة

السادات، طلب منه الرئيس المصري أن يكون مندوبه للاتصالات الخارجية، وضابط ارتباط بينه وبين

وكالة المخابرات المركزية الأميركية على وجه التحديد. وقد قال لي أشرف مروان أنه قبل هذه المهمة،

لكنه طلب من السادات أن يعينه في هذه الوظيفة بقرار جمهوري مكتوب، حتى لا تنهشه الألسن فيما بعد

(أي خشية أن يُرمى بتهمة التجسُّس). وما قاله لي أشرف مروان في ذلك اللقاء أيضاً، أنه خلال وظيفة

الارتباط هذه، تعرَّف الى السيد كمال أدهم، الذي كان الملك فيصل بن عبد العزيز قد عيَّنه أيضاً ضابط

ارتباط للاتصالات الخارجية، وأن أول دخول له الى عالم الثروة والثراء، كان على يد كمال أدهم. هذا

المقطع من التحقيق لم يُنشر بطلب من السيد بسَّام فريحة (صاحب المجلة). أما باقي المقال فقد نُشر،

على ما أذكر، في شهر نيسان (أبريل) من عام 1984.

من هو الجاسوس، ومن هو العميل، ومن هو الوطني، ليس شيئاً يمكن استشفافه من المقالة الواردة في

“عبوس الآلهة”، خصوصاً أن هناك عوامل كثيرة غير لغويَّة تلعب دورها في تحديد الأوصاف. فإذا

أخذنا، مثلاً، قصة كيم فيلبي أشهر جاسوس في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي اختفى في

بيروت ليظهر في موسكو عام 1963، تتراءى لنا مقاييس أخرى غير المقاييس اللغوية. فقد أتيح لفيلبي

أن يدخل في عالم الثروة والثراء، وعن طريق المملكة السعودية بالذات بعد تلك الحرب مباشرة، لأنَّ

والده المشهور، عبد الله (سانت جون) فيلبي، كان يعمل مستشاراً لدى الملك عبد العزيز، تماماً كما دخل

أشرف مروان، على سبيل المثال، وغيره كثيرون. وبالفعل، فإن فيلبي الأب عندما زاره فيلبي الإبن في

السعودية لمدة أسبوعين، بعد نهاية الحرب، طلب من ابنه أن يبقى ويعمل في المملكة السعودية، فيحصل

على ثروة عظيمة، لكنه رفض طلب والده لأسباب شرحها في كتابه بعنوان “حربي الصامتة”.

لكن فيلبي كان له هدف مختلف. فعندما بدأ المثقفون البريطانيون والأوروبيون ينظرون نظرة ريبة الى

الشيوعية، بسبب الأساليب القمعية للديكتاتورية الستالينية، في أواسط الثلاثينات من القرن العشرين، أخذ

فيلبي موقفاً مغايراً لمواقف زملائه، واستمر في نهجه بصمت. فهو كان يرى أن ستالين ما هو إلاَّ

شخص زائل لا محالة، وإن الستالينية هي مجرَّد مرحلة عابرة، وإن الشيوعية ذاتها عرضة للزوال،

لكنه كان يحرص على بقاء قوة الاتحاد السوفياتي. ولهذا كرَّمه السوفيات تكريماً عظيماً، بعد زوال

الستالينية، وفي عز أزمة الشيوعية. فقد كان فيلبي مؤمناً بأن الاتحاد السوفياتي هو أعظم دولة على وجه

الأرض، وأنه الضمانة الأكيدة للسلام العالمي، وللشعوب المغلوبة على أمرها، وبقي معتزاً بخدمة

الاتحاد السوفياتي مجَّاناً ولوجه الإنسانية.

طبعاً، كان فيلبي منحازاً الى الاتحاد السوفياتي من البداية، لكن قناعاته زادت وترسخَّت عندما دخل الى

“علبة الدود” وتعرَّف على الولايات المتحدة من الداخل، بحكم وظيفته كضابط ارتباط بين المخابرات

البريطانية والمخابرات الأميركية. فالناظر الى أميركا من الخارج ليس كمن يعرفها من الداخل.

فقد شاهدها فيلبي على أنها، كما يقول المثل اللبناني، “من الخارج رخام، ومن الداخل سخام”. فلو كان

طموح فيلبي الى الثروة والثراء، لكن ما شاهده في أميركا من الداخل حسنات ما بعدها حسنات، كما فعل

غيره من ضباط الارتباط في أيامنا، وصاروا من كبار رجال الأعمال!

(نشرت مجلة “سوراقيا” هذا المقال، مع تحفظٍ من رئاسة تحريرها يقول حرفياً:

تنشر “سوراقيا” هذه المداخلة لزميلنا سليمان الفرزلي من دون تدخُّل. وهذه المداخلة تُعبِّر عن رأي شخصي

للزميل الفرزلي، فيما تحتفظ “سوراقيا”

إرسال التعليق